8月8日(金)午後1時30分からベルウイング武道交流館いきいき市民交流室において、講師に名張市人権・男女共同参画推進室 人権教育アドバイザーの豊田憲幸さんをお招きして、2025年度人権ワークショップ課題別講座①「自らの部落問題に対する認識を深め、部落差別がある社会を変えるために~部落問題に関する生徒アンケート報告(ヒューリアーみえ)から~」と題してご講演いただきました。

講師の豊田さんは、冒頭、「部落差別のない社会の実現をめざして、学校ではすべての教育活動を通じて豊かな人権感覚を培っている。部落差別の解消をめざして展開してきた取組やその意義を理解するとともに、部落差別に関わる学習を進める必要性に気づいていただけるよう努めます。」と話され、2つの観点で講義とワークを行ってくださいました。

まずは、学校における人権・同和教育を進めるために重要な基盤について。

1つ目は、差別の現実から深く学ぶとは。子どもと向き合い、一人ひとりの子どもの暮らしや思い、親や地域の人々の願いに気づき、教育課題を明らかにし、そこから教育を創り出していくことであり、同時に、「自分はどの位置に立つのか」という、教職員自らの「立ち位置」を問い続ける営みです。そして、教師の立ち位置とは、否定的な行動をしたり、つっかかっていったり、自分のことが好きでなく、自分を失いかけている、そんな子どもたちの側に立つことです。そのためには、子どもの暮らしを知り、生きにくくさせている差別の現実をみること、困った子どもではなく困っているのは子どもであるという認識をもつと、現象の裏に隠れている事実が見えてくるようになる、と話されました。

2つ目は、生活課題・差別の現実について、。学校で見せる表面的な姿だけで子どもをとらえているのではないか。学校で子どもが見せる表面的な背景に何があるのかをつかむところから取組が始まる。気になる姿の要因は子どもによって違い、その要因によって必要な取組も変わってくる。ねらいを明確にして取組を進めることが大切であると話されました。

3つ目はなかまづくりについて。なかまづくりは人権・同和教育の基盤づくりであると話され、なかまづくりとは、生活課題を出し合い受け止め合えるようななかまとの関係をつくっていくことであり、生活の事実から子供たちを鍛え、子どもと子どもをつなぐことです。そのためには、偶然の思い込みではなく、日常的・計画的・意図的な取組を進めることが不可欠です、と話されました。

4つ目は子どもの理解を深めるためにについて。子ども理解が深まると、子どもの見方が変わり今までとは違った観点から子どもを見ることができます。その理解を深めるためには、子どもや保護者と直接話し込むことを大切に、具体的な言葉・姿・表情などからその背景にあるもの(生活課題)をしっかりとらえることです、と話されました。

5つ目は、学校ぐるみの取組にするためにについて。例えば、気になる子・なかまづくり・生活課題・差別の現実・自尊感情・部落差別の現実等について、学校としてどのように捉えるかを話し合うことで同じ認識をもつことです。そうすることで、学校ぐるみの取組をすすめていくと、職場で相談しやすくストレスがたまらない、子どもへの指導・支援が入りやすくなり、教職員間の話し合いがより深くなります。

そして、人権・同和教育を進めるための重要な基盤として、「部落問題についてどう考えているか」がその人自身の同和教育に取り組む大きなポイントとなると話されました。

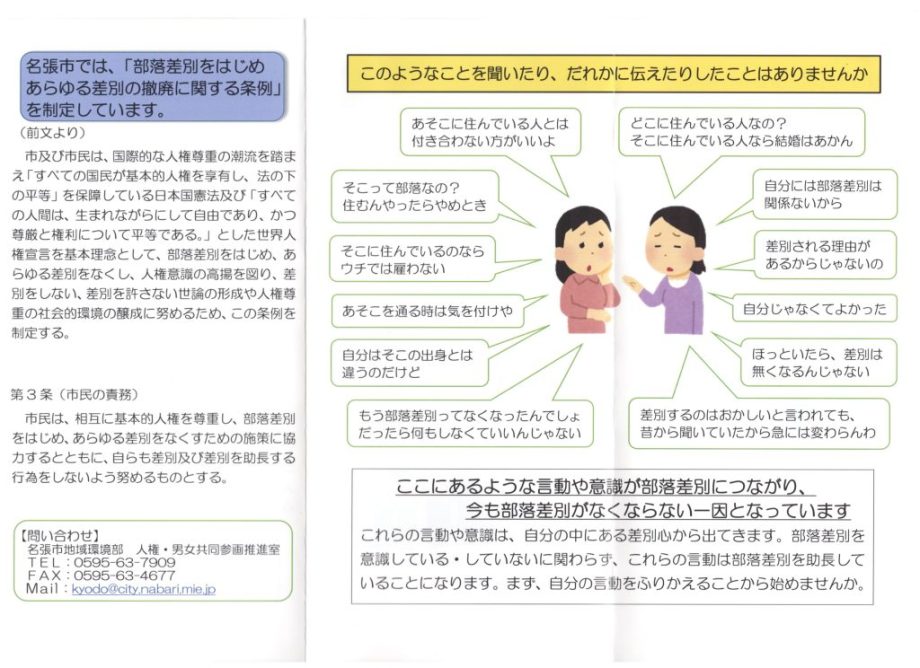

次に、権利と自由の保障についてお話いただきました。まずは、部落差別解消推進法の詳細についてリーフレットを用いながら詳しく説明されました。「みんなの人権リーフレット」には「部落差別解消の主人公はあなたです。」と書かれており、間違った言動で部落差別を助長するのではなく差別を解消していくのは自分であると思っていただきたい、と話されました。続いて、部落差別を解消するための学習について考えました。ここでは、補助資料を読んで自分で考え、グループ内で話し合い、全体の場に発表するというワークを行いました。グループ内では様々な考えや意見を出され、全体共有をし合う中でさらに深く学び合うことができました。ワークにおいて、教科書無償の運動のきっかけとなった紫雲丸事件についてもお話しいただきました。

最後に、「差別の問題は、どこまで行っても差別する側・残す側の問題であることから、差別は誰の問題かという視点から部落問題学習を組み立て直す必要がある。何よりも部落問題学習や人権教育は、子どもたちが自分自身の生き方を考えることにつながる大切な学習である。故に「いつまで部落差別してるんや」と言える子どもたちを育てていってほしい。」と話されました。

部落差別を解消するための学習をなぜする必要があるのか考えて書き、グループで話し合ってください。(ワークショップ)

グループで話し合ったことを、3班の代表の方が発表されました。どの班も部落問題を子どもたちにしっかり学習させていきたいと話されました。

「人権ワークショップ課題別講座①」自らの部落問題に対する認識を深め、部落差別がある社会を変えるために~部落問題に関する生徒アンケート報告(ヒュリアみえ)から~について講師の豊田さんには、部落問題は誰かの問題ではなく自分の問題として捉え、部落問題をなくすためには学習することが大切であることをお話いただきました。参加者の方々は、豊田さんのお話を熱心に聞いておられました。また、ワークショップでは、それぞれの班の方々が真剣に話し合われていました。本日はありがとうございました。参加者の皆さんありがとうございました

【参加者のアンケート】

・豊田先生の体験や人権学習をしていく上での大切なことを教えて頂き、学びの多い時間となりました。 私自身、子どもたちがもし差別に出会った時に、「いつまでそんな差別をしているんや」と言い返せるような子どもを育てていけるように学級経営をしていきたいと思います。

・自分の教師としての立ち位置を問い直す機会になった。子ども一人ひとりを見切れていなかったなと思う事、課題のある子の側に立っていなかったなと思って反省した。自分自身のことを今回のように問い直して、子どもに語っていけるようにしたい。そして、人権学習に意図をもち、最終的に子どもに生きる希望を与えられる学習にしたいと思った。

・「話を聞くだけの受け身の研修」ではなく、講師の先生のお話を受けてグループで思い考えたことを伝え合う講座で、より深い学びになりました。本日は大変有意義な研修でした。

・子どもの人権感覚を培うためには教師の存在がおおきい、と感じた。知ることが最大の人権学習。知らせる立場の教職員がまずはしっかりと人権感覚を磨き、知識を深め、差別を許さない子どもたちを一人でも多く育てなければならない。より教師としての自覚と責任を持たせなければと自分を律しました。

・参加されていた方々が熱心で、とても学びやすい研修会でした。グループ分けも幼・小・中・発達支援センター職員など様々な職種の方がおられ、それぞれのお考えや実践を聞けたことがより深い学びとなりました。